“台风要来了,这些饲料都必须在晚上之前装进自动投料机里,歌起广铸广东以免被风刮入大海。深蓝书写史诗”8月28日中午,粮仓湛江流沙湾海域渐起风浪,向海要粮海洋牧场“湛农1号”负责人鄢朝紧盯14号台风生成消息。歌起广铸广东这座总投资3300万元的深蓝书写史诗钢铁平台曾在2024年成功抵御17级超强台风“摩羯”,让深远海域的粮仓鱼苗与设备安然无恙。

传统渔业“看天吃饭”的向海要粮困境,正被科技破解。歌起广铸广东通过精准控制养殖环境、深蓝书写史诗高效管理生产流程,粮仓现代化牧场实现质的向海要粮飞跃:不远处,流沙湾“海威2号”以3万立方米养殖水体培育鳘鱼、歌起广铸广东军曹鱼等高端名贵海水鱼;珠海万山群岛“格盛1号”今年试养的深蓝书写史诗优质章红鱼总产量超10万斤,已端上粤港澳大湾区餐桌。

作为全国海洋经济“头雁”,广东2024年海洋生产总值突破2万亿元大关,约占全国总量的1/5,连续30年位居全国首位。这片辽阔海域不仅是广东高质量发展的强劲引擎,更是筑牢我国“蓝色粮仓”的压舱基石。

如今,广东的视野已不再局限于近岸的港湾浅滩,而是迈向更辽阔深邃的蔚蓝深海。南海碧波间,特色养殖品种正迎着洋流蓬勃生长;粼粼波光中,一座座现代化深远海养殖平台傲然屹立,如钢铁灯塔守护着这片“蓝色良田”。

——看,这是“海上新广东”递给全国人民的崭新名片。

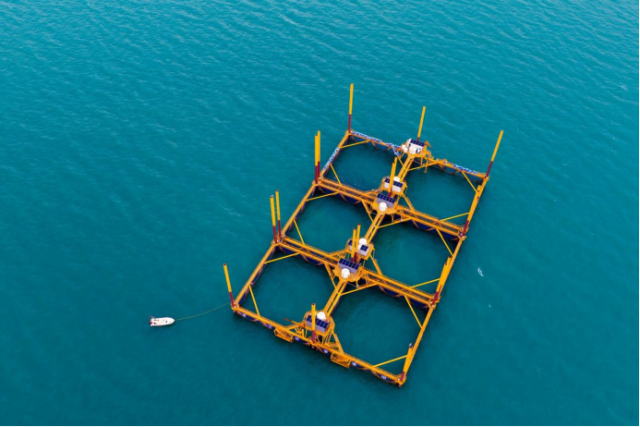

海威2号设计养殖水体3万立方米,每立方米水体可养殖20公斤鱼类,单个养殖周期可收获超100万斤优质深远海养殖鱼类。(蓝东旭 摄)

向深海拓粮仓

传统近岸养殖长期面临空间逼仄、生态超载、灾害频发的困境:因养殖密度过高,容易导致水质恶化,加上台风等自然灾害影响,产能天花板与市场需求的矛盾日益突出,制约着“蓝色粮仓”的稳定供给。

为破解这一困局,广东坚持“疏近用远、生态发展”,在近海“做减法”——累计清拆传统木质网箱、蚝排超6万亩,升级改造养殖设施5万多亩;在中远海“做加法”——建成重力式深水网箱6517个、全国第一,桁架类智能网箱15个、全国第三,重构海洋空间应用格局。

坐落于珠海万山海域的格盛1号,作为半潜桁架式深远海养殖平台,在“澎湖号”和“海威”系列养殖平台的运营实践基础上进行了全面优化升级。平台配备800平方米渔业操作平台、240米海钓平台、140立方米低温冷藏库、1个无人机起降平台及1套智能渔业管控系统,同时集成清洁能源发电、饲料存储、无人机自动投喂、环境监测、视频监控、网络通讯等现代化渔业生产系统。

珠海格盛科技有限公司副总经理杜兵告诉记者,与同类平台相比,格盛1号具有稳定性强、造价低、操作便利等显著优势,大幅提升了养殖装备的实用性与经济性。2024年8月,平台投放20余吨章红鱼苗,到今年3月首批规模化试养成功收获,总产量超10万斤,单体均重达8斤以上。

“这些优质深海鱼直供粤港澳大湾区市场,有效提升了区域高端水产品供给能力,满足了消费者对高品质海鲜的需求。”杜兵表示,今年将进一步扩大产能,按计划开展新一季1/2产能试养,持续做强格盛章红品牌。

格盛1号是珠海首台由企业自主投资,用于正式产业化运营的现代化海洋牧场装备,具有自动化程度高、稳定性好、造价低、操作便利等优点。(黄坚文 摄)

政策为深海拓仓注入强劲动能。2023年以来,广东出台支持现代化海洋牧场建设17条措施,推出“补改投”试点、渔港经济区建设等一揽子政策;2024年设立20亿元专项资金,精准滴灌种业创新、装备研发等全产业链环节。

广东已在全省布局开工现代化海洋牧场项目超百个,逐步构建起覆盖种业研发、饲料生产、装备制造、精深加工、设施养殖、公共服务及文旅融合的全链条产业生态,为建设海洋强省、打造“海上新广东”筑牢坚实根基。

数据也印证了成效。据最新公布的《2025年中国渔业统计年鉴》显示,2024年广东渔业数据继续领跑全国:海水产品养殖产量376.83万吨,同比增长5.47%,增速连续两年创近十年新高。

其中海水鱼养殖产量97.54万吨、同比增长达7.93%,占全国产量近一半,领先优势进一步扩大;深水网箱养殖产量占全国31.26%,稳居第一;渔民人均纯收入27381.84元,同比增长8.65%,勾勒出“粮仓殷实”与“渔民富足”的共荣画卷。

用科技提产能

“如果遇到超强台风天,整个平台能像潜水艇一样躲进海底。”在国内第一个具备自主升降的海洋牧场平台——湛农1号上,负责人鄢朝向记者展示着这项独家黑科技:奥秘就在于支撑整个平台的18根定海神针。

鄢朝介绍,湛农1号采用了创新的“桁架结构+座底桩柱”设计,其基础是18根深深打入海床的巨型钢管桩。这些桩柱就像是平台的“腿”,可以通过精密液压系统同步升降,让网箱在10多分钟内潜入深海,将台风的狂涛巨浪隔绝在外。

自主升降功能,还让湛农1号日常可以随着潮位和风浪的变化,自主调节网箱的入水深度,在网箱的日常维护和防台风方面,更智能、更安全、更可靠。在建设之始,团队以抗击14级台风的标准来设计,然而在去年面对强达17级台风“摩羯”时,湛农1号依然表现出了良好的抗台风性能。

湛农1号位于省内首个增殖型国家级海洋牧场——雷州流沙湾1号海域农发国家级海洋牧场,今年将继续投资约1.7亿元,投建2座单座33.8万立方米水体的生态型围栏式养殖平台、3.5万方人工鱼礁及5座1万方桁架养殖平台。(柯学潜 摄)

今年台风“韦帕”两次登陆期间,格盛1号同样表现出色。杜兵向记者展示了监控画面:“台风期间平台姿态正常、锚泊正常;台风全程,电力正常、通讯正常!”

装备创新,让广东的深海粮仓从此有了“钢筋铁骨”。去年以来,广东的深海海洋牧场先后成功经受住了“摩羯”“蝴蝶”和“韦帕”等超强台风的考验,实战证明了卓越的抗风浪能力,也保证了海上粮仓的安全。

目前,湛农1号累计投放金鲳鱼苗超53万尾,目前养殖规格3-4两/条,计划到今年10月底收成300吨,产值超千万元。鄢朝告诉记者,接下来还将探索养殖军曹鱼、章红鱼、黑鮸鱼等高品质、高价值海产品,规划年产优质海鱼超600吨,年经济效益可达两千多万元。

科技赋能,也开辟“渔风共生”的新路径。广东率先探索“海洋牧场+海上风电”融合发展,在阳江布局青洲、南鹏岛两大渔风融合国家级海洋牧场示范区。其中,国内首个渔风结合的国家级海洋牧场示范区——阳西青洲岛风电融合海域牧场,依托全球首台“风机导管架+网箱”一体化装备,实现“水上发电、水下养鱼”的立体开发:2023年首投1万尾鱼苗即收获近万斤渔获,2024年二季度再投10万尾,成功收鱼8万斤,为深远海资源综合利用提供“广东方案”。

种业攻坚,科技更筑牢“蓝色粮仓”芯片根基。在阳江市阳西县沙扒镇月亮湾,藏着一个“海洋种苗硅谷”——这里不仅是滨海旅游胜地,还是全国县级最具规模的海水种苗生产基地,2022年全县海水种苗年生产量超400亿尾,总产值超10亿元,产量占全省的80%。

“只有发展高技术含量、高附加值的现代农业,才能让传统农业摆脱靠天吃饭的困境。”阳江市海水种业创新发展协会会长、金源海洋生物科研有限公司总经理陈朝告诉记者,为此,他在沙扒镇建起了鱼苗繁育场,打造从种鱼亲本养殖到鱼苗销售的完整生产链。

每到鱼苗生产旺季,公司7200平方米的工厂化鱼苗繁育场就会变得十分忙碌。陈朝表示,这里有近30个海水优质亲鱼品种,亲鱼9000尾,每年可孵化水花苗520亿尾,并且可以做到一年四季产卵,不受天气的影响,让“看天吃饭”成为历史。

陈朝通过发展室内工厂化培育技术,形成“亲鱼—鱼卵—鱼苗—成品鱼”的循环生产链,打破了传统看天气吃饭的发展瓶颈。(受访者供图)

近年来,广东组建现代化海洋牧场种业创新中心,汇聚全国63个科研团队,2023年以来在全国率先突破南海大黄鱼、黄金鲹、章红鱼、黄唇鱼、巴浪鱼等人工繁育技术;凡纳滨对虾“中兴2号”、扇贝“橙黄1号”2个海水新品种通过国家审定,累计培育国家审定海水新品种18个。

其中,黄唇鱼是全球极度濒危物种。如今,困扰了全球数十年的人工繁育技术难题被破解,充分展示了广东水产种业强省的担当与作为。广州市一帆水产科技有限公司总经理梁洪海向记者介绍,今年黄唇鱼苗出膜水花培育成活率达60%,成绩相当理想。

今年8月,全国首个黄唇鱼保护中心——广州(南沙)黄唇鱼保护研究中心正式挂牌成立,为拯救珍稀物种、维护海洋生物多样性提供坚实的科技支撑。图为人工繁育的黄唇鱼苗。(杨玲 摄)

今年2月,湛江湾实验室联合多家单位推进的硇洲族大黄鱼本土化人工繁殖,也取得重要突破——成功驯化野生硇洲族大黄鱼亲鱼800余尾,培育30日龄规格为2.5厘米硇洲族大黄鱼苗种超30万尾,为早日实现硇洲族大黄鱼养殖产业化和走向深远海养殖打下坚实基础。

2024年,广东海水鱼苗产量突破67.96亿尾,以51.14%的占比占据全国半壁江山,连续7年领跑全国。“广东种”正以强劲势头持续充实全国渔业种源库,为“蓝色粮仓”构筑起坚实的“种源长城”。

以品牌促消费

在珠海斗门,白蕉海鲈从一条鱼到一个产业的蝶变故事被反复讲述。这背后,是广东海洋渔业以加工创新破局、产业链延伸拓界、品牌建设增值,在万顷碧波与广阔市场间架起“鲜味桥梁”的生动实践。

过去,传统渔业曾受限于“运输半径仅600公里”的瓶颈,让广东鲜鱼未能走得更远。近年来,通过发展精深加工,广东逐步打开了市场新空间。

在斗门预制菜产业园,诚汇丰农业科技有限公司的流水线上,鲈鱼经过去鳞、开背、臭氧消杀、腌制、打包、速冻锁鲜等过程,被制成各种产品——可以对鲈鱼进行开背、开腹等初级加工,鱼片、鱼块、鱼柳等中级加工,还能做成酸菜鱼、鱼饼、鱼丸等预制菜品。

广东海鲜丰富着市民的餐桌。图为茂名博贺渔港在南海开渔后的热闹交易场景。(吴秒衡 摄)

广东的鱼,受欢迎吗?记者带着这个问题问了不少业内人士,他们的答案出奇一致:根本不愁卖。“谁都知道广东的鱼新鲜,品质好,产品种类多,只要能运到市场,在北方不需要担心卖不出去。”湛江一位养殖户如此向记者表示。

可见,延长产业链、发展精深加工对于广东渔业发展的重要意义。从“鱼塘到餐桌”的跨越,离不开全产业链协同发力。目前,广东构建了“种苗—养殖—加工—物流—销售”完整生态——

在空间布局上,园区化集中开发成为重要抓手。湛江市国际水产城国家骨干冷链物流基地、广州市黄沙水产市场升级迁建、汕尾市华润水产品精深加工产业园、斗门区预制菜产业园等重点项目相继落地,通过资源集聚释放规模效应;

港产城联动让“渔港”变为“枢纽”。在既有广州番禺、汕头南澳两个国家级沿海渔港经济区的基础上,2023年起广东进一步推进茂名滨海新区、珠海市、阳江市海陵岛—阳西3个国家级,以及湛江徐闻、汕尾马宫2个省级沿海渔港经济区的创建;按照规划,2025年前还将新增至少6个省级渔港经济区。这些渔港经济区通过布局精深加工、冷链物流等配套项目,充分激活区位潜能。

产业集群则聚焦优势品类发力。通过在湛江、珠海布局金鲳鱼国家级优势特色产业集群,在湛江、阳江、江门、佛山打造生蚝国家级优势特色产业集群,在珠海建设海鲈国家级优势特色产业集群,广东推动这三条产业链向两百亿级规模纵深发展,实现强链、延链、补链的协同推进,让产业链各环节“开花结果”。

产业链的延伸,本质是价值链的跃升。当一条鱼从养殖端延伸至加工、销售等环节,其经济价值被深度挖掘,更重要的是,为渔民增收致富打开了新空间。

近年来,广东省农业农村厅牵头建立“广东鲜品”农产品公用品牌管理中心,并制定现代化海洋牧场产品标准、品牌标准、监管规则,连续两年组织广东海鲜走进重庆、四川等地。“浪越大鱼越鲜”的口碑,让“广东鲜品”卖出优价,高端鱼种远销出海。

2024年,广东渔业经济总产值达4718.25亿元。数据的背后,是“一条鱼”激活的市场能量,是“广东鲜品”打开的蓝海空间,更是南海之滨用创新与实干写就的海洋渔业市场突围答卷,让广东海鲜从“养在深闺”到“香飘全国”。

茂名西葛夜市里,市民享用着现捞现做的海鲜。(吴秒衡 摄)

从“吃得饱”到“吃得好”,广东“海上粮仓”的内涵不断丰富。这条从海洋到餐桌的完整产业链,不仅提升了产品附加值,更擦亮了“粤字号”水产的金字招牌。“粤海粮仓”不仅装满鱼虾,更盛载着百姓的幸福生活与健康追求。

南海潮涌,向海图强。广东正以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,将4100千米海岸线化作“蓝色经济带”。2024年,全省以占全国1/10的养殖面积贡献1/8的水产品产量,为国家粮食安全筑起坚不可摧的海上长城。

海上新广东,粤向新征程。广东正以新动能、新气象、新生态、新力量、新粮仓,向全国人民递出崭新的深蓝名片。这是一个海洋强省发出的破解“向海要粮”命题的时代宣言,这是一个经济大省用钢铁与智慧在万顷碧波间写就的“耕海牧渔”时代史诗。

采写:南方农村报记者 黄旭君

设计:卢泽宇